Blog

"Ataxia y atáxicos".

|

| Mamen García |

Por María Narro, pseudónimo literario de Mamen García, paciente de

Ataxia de Friedreich, de Guadalajara.

Extraído de 'GuadaQué'... (ver enlace al original en "fuente"... al final del artículo).

Notas del administrador del blog:

Con permiso explícito de Mamen, iremos reproduciendo en este blog los capítulos de la novela 'Las palabras del viento', previamente editados por ‘GuadaQué’, y dejando constancia, en forma de enlace, de la fuente original... Nuestra perioricidad pudiera ser de un capítulo (entrega) semanal. Si bien, no establecemos plazos concretos, ni fechas fijas de edición.

En cualquier caso, cada día a editar, como recordatorio, se consignarán los enlaces a los capítulos ya editados... con el fin de que ninguno de los lectores pueda perderse el hilo de la narración:

1- María Narro publica su novela por capítulos (presentación).

2- 'Las palabras del viento' (capítulo I).

3- 'Las palabras del viento' (segunda entrega)

4- 'Las palabras del viento' (tercera entrega)

5- 'Las palabras del viento' (cuarta entrega)

6- 'Las palabras del viento' (quinta entrega)

7- 'Las palabras del viento' (sexta entrega)

8- 'Las palabras del viento' (séptima entrega)

Octava entrega de la novela de María Narro "Las palabras del viento"

|

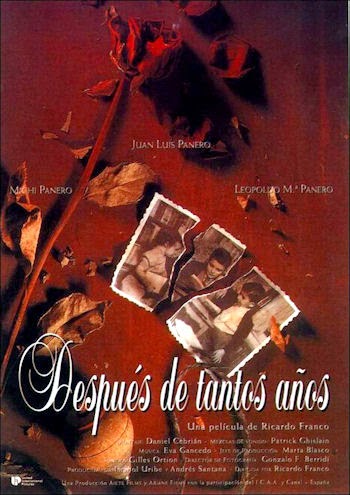

| Portada de 'Las palabras del viento' |

Mercedes

Trascurría el mes de Mayo cuando doña Asunción se presentó en el colegio con un ramo de lilas. Le hablé de mi abuelo sin parar paseando por el jardín del claustro. Un coro de verderones danzaba ante un leve rayo de sol.

-¿Por qué no le has dicho que trabajas aquí, Mercedes? Él te podría ayudar.

-Lo sé... pero es que es algo difícil –le dije mientras nos sentábamos en un banco-. Por una parte pienso que no le iba a gustar y por otra no quiero que mi abuela se entere y me haga volver a casa de mi tía... y vuelva a ser como antes, es que ¿sabe, doña Asunción? La abuela está muy cambiada.

-¿Cambiada?

-Sí –contesté sonriendo y sin dejar de balancear mis pies-, habla conmigo y me abraza cuando voy a verla...

-¿Y a ti qué te pasa? ¡Tienes la misma cara de pava enamorada que Morse cuando le veo en la tienda! –dijo abriendo su bolso-. Ésta mañana me ha dicho su padre que cada vez lleva peor lo de irse a Bilbao...

-¿Bilbao? –pregunté cogiendo el libro de Miguel Hernández que me daba.

-Claro, para hacer el servicio militar, Mercedes. ¿No sabías que se va en julio a la mili?

-¿Tan pronto?

Me sentía viuda de pensarlo. Sabía que había sorteado hacía tiempo, pero como mi vida no se estaba quieta, y a él no le gustaba hablar de algo que le imponían a la fuerza... lo olvidé. Doña Asunción, comprendiendo mi repentino silencio, dijo que un año pasa muy rápido, aunque creamos que no vamos a saber seguir viviendo.

-Yo también pasé por eso –me dijo sonriendo cuando se iba.

El siguiente sábado que estuve con Morse fuimos a una discoteca. Nos coló un amigo suyo sin pagar. Entre el primer cubata que bebía en mi vida, la música y los besos desesperados subió demasiado la temperatura.

-Vamos a que nos dé el aire, no quiero adelantar nada –me pidió con voz ronca.

Cogidos de la mano, acunando un silencio que dolía, un silencio confuso, expectante quizá, llegamos a la alameda.

-¿Qué harás cuando me vaya? –preguntó rodeando mis hombros con su brazo.

-...Esperarte ¿no?, si estás de acuerdo, claro...

-Merche... –dijo mirándome a los ojos y deteniendo el mundo-, sabes que te quiero como a nada, que nunca voy a querer a nadie así. No me parece justo que el Estado me obligue a permanecer en sus fuerzas armadas un tiempo, y me jode que interrumpan mi vida por ello. Y todo esto me entristece, o me crea impotencia como dice mi padre. Pero lo que más duele es que me separen de ti... porque tú le das sentido a mi vida.... si tú no me esperas, yo no voy... –me decía entre besos y estrellas que lloraban-. Ayer estuve en las Hoces del Río Dulce y el viento preguntó por ti...

Cuando llegó el verano y antes de marcharme un mes con la abuela, Morse se fue a la mili. No quiso que fuera a la estación a despedirle, y le entendí. Aquello era difícil para él, hasta su padre había estado a punto de solicitar un examen médico para que le hicieran excedente por depresión.

Para tranquilidad de todos, en cuanto llegó al cuartel nos escribió más animado, pero lo que nos sorprendió y relajó, sobre todo al padre de Morse, fue la carta del coronel jefe del C.I.R . desde el centro de instrucción de reclutas, en Vitoria...

Muy estimado Señor:

Su hijo Javier Salgado se ha incorporado a este Centro de Instrucción, para hacer su servicio militar.

Al principio, la vida en el cuartel le parecerá dura y molesta, ya que ha de vivir en un régimen de disciplina militar y aprender muchas cosas nuevas, pero luego, se irá acostumbrando a sus deberes y la encontrará soportable y útil.

Pretendemos que su hijo, durante su estancia en las filas del Ejército, se haga un hombre de provecho y un buen soldado y tenga la seguridad de que, por poco que él ponga de su parte, ambas cosas serán logradas, y el día de mañana será un ciudadano digno y útil para la sociedad y que sabrá desenvolverse bien en la vida.

Por todo ello, no haga mucho caso de las lamentaciones que pueda contarle como primera impresión de su vida militar, ya que poco a poco ira variando, tanto corporal como espiritualmente.

Tenga en cuenta que muchas de las calamidades que le pueda contar o son producto de su fantasía, o son motivadas para darles la sensación de que está muy mal y pedirles dinero...

El motivo principal de esta carta, que le ruego disculpe que vaya impresa, en atención a las muchas que habría de escribir a familiares de cientos de reclutas incorporados a esta unidad, es solicitar la colaboración de sus consejos de padre para su hijo, y ofrecerme a Ud. como su affmo. amigo.

q. e. s. m

EL CORONEL

-No sé cómo al padre de Morse le ha tranquilizado ésta carta si a mí me pone los pelos de punta –le dije a doña Asunción cuando me la enseñó.

-¡Jamás había visto nada igual! –decía ella sin poder evitar sonreír por la sorpresa.

Una semana después me marché a Pelegrina rezando porque no le pasara nada.

Desde que mi abuela había comenzado a usar la silla de ruedas, salía todas las tardes con Fernanda y la tía Micaela a pasear por la carretera. Tenía muy buena cara y jamás la había visto tan feliz.

“Si vivo como una siñoritonga sin hacer ná ¿cómo voy a estar mal?”, decía a todo el mundo.

Le había costado mucho adaptarse, no poder usar parte de su cuerpo, aún le resultaba muy difícil, pero ya es muy mayor y está muy cansada. Cansada de trabajar, de luchar, de sufrir; cansada de mantener la cabeza siempre a flote..., me contaba Fernanda, mientras en mí surgía un cariño hacia la abuela cada vez más fuerte.

-Tenías que verla reír viendo la televisión; con las películas de Paco Martínez Soria llora de la risa..., o el otro día que se emocionó con una gran familia porque había un niño que se llamaba Chencho como su padre. Pero sobre todo le empieza a calmar y dar cierto reposo hablar de los que se fueron de aquella forma tan cruel...

-¿En la guerra? –la pregunté mientras fregábamos los platos de la comida.

-Y después –contestó asintiendo-, pero... y eso nos está ayudando a las tres, no recordamos las cosas que duelen que son muchas, sino lo felices que nos hicieron... y esa es una forma de que sigan con nosotras.

Aquella tarde, cuando salimos a dar el paseo, Fernanda y la tía se alejaron dejándonos solas. Paramos un poco a descansar cerca del río

“porque tú no estás acostumbrada a empujar el carrito y tienes pocas chichas”, me dijo la abuela. Le di la piedra que me pidió, y mató una trucha de una sola pedrada.

“Aún sigo en forma”, dijo entre risas. Intenté imitarla, pero fue imposible, y me senté en la hierba mirándola.

-Hábleme de Isabel...

-¡Lo sabía! La Fernanda y mi hermana tendrían que nacer cuatro veces pa saber engañarme y no dejarme echar una buena siesta. Isabel... –suspiró con un gesto de ternura que no había visto nunca-...y tú, las dos, fuisteis las niñas más bonitas... el mejor regalo, y yo os quería con locura... tu madre os convirtió en dos muñecas y casi volvimos a ser felices hasta que enfermó... bueno, las dos os pusisteis malitas... pero a ella le entró un cáncer en la sangre que tu padre no quiso operar...

Las lágrimas y jadeos entrecortaban su voz, me levanté y la abracé.

-No quiero que siga, no me gusta verla llorar.

-Pero si no... Como quieras... –dijo apenas sin fuerza en la voz-. Pues háblame tú del recluta ya que estamos de tertulianas y esas dos no van a volver aún.

-¡Abuela! –cómo se había enterado-. El recluta es Morse, el hijo del panadero, y le conoce de siempre...

-¡Pero hasta que no os caséis ná de ná, que no tengo ganas yo de que escribas a la Elena Francis y se entere tol mundo, Merche!

Me bastó con que la abuela me llamara Merche para saber que había vuelto a quererme.

Los días iban pasando, y todo hubiera sido perfecto si el recuerdo, y no saber nada de Morse, no me hubiera creado un vacío, un vértigo emocional que me ahogaba... Sabía que sólo había un sitio donde la nostalgia no pesaría tanto, por eso les dije que al día siguiente me iría a ver amanecer a lo alto de las Hoces del Río Dulce...

-Pues ya que te levantas tan pronto abre a las gallinas.

Mi abuela había cambiado, pero no tanto.

El pequeño despertador sonó a las seis y media de la mañana. Medio dormida me puse un pantalón corto, una camiseta blanca de tirantes y las playeras, trencé mi cabello a un lado y preparé la mochila. Agua, una chaqueta, porque las tormentas eran abundantes aquel verano, y el libro de Miguel Hernández... ¡La gorra!

“La gorra pa que no te dé el sol en la cabeza”, me había recordado la abuela hasta la saciedad la noche anterior.

Una tenue luz ambarina iluminaba mis pasos por las desiertas calles. Veía como mis zapatillas blancas guiaban los recuerdos;

“Aprende bien el camino, Merche, para volver siempre que apriete la tristeza”, me había dicho Morse la primera vez que fuimos a las Hoces.

Desde el pueblo salí divisando todo el valle manchado de una penumbra clara, el frescor de la mañana me abrazaba mientras oía a unos alborotadores mirlos marcar el sendero. Era mágicamente fantasmal el paisaje... me sentía cautivada y a la vez sorprendida por todo lo que me rodeaba.

Cuando llegué a nuestro mirador nacía el sol. Extasiada me senté en la roca, el espectáculo de luz acababa de empezar. Cerraba los ojos y los volvía a abrir inspirando la belleza que me rodeaba. Planeando sobre el amanecer del mundo, la elegancia de un enorme halcón contuvo mi respiración.

“A los animales hay que observarles y admirarles, no les tengas miedo, Merche, es casi imposible que ellos te ataquen si tú no les haces nada”, me había dicho alguna vez Morse. ¡Un nido! ¡Un nido de buitres! la hembra estaba incubando... era tan difícil verlo que me levanté despacio para acercarme. Qué bellos tan raros son, y esa protección y calor que la inunda lo cubre todo de ternura aunque sea capaz de matar a quien se acerque al huevo. Suspiré maravillada ante tal lección de amor.

El olor a cantueso iba impregnando de instantes la mañana y me invitaba a bajar hasta la orilla del río. Fascinada dentro de un nuevo amanecer, alguien había detenido la nostalgia.

Comencé a escuchar pequeños ruidos detrás de mí según avanzaba por el camino que llevaba hasta el río. Tan lentos y escurridizos que asustaban. La hierba crujía muy levemente. Me paraba y se paraba. Di una palmada y me giré todo lo rápido que pude. Salió corriendo.

Apenas le vi, pero le adivinaba precioso... era un Bambi de peluche, sabía que a esas horas los corzos solían pastar en el valle. Le seguí hasta que vi otro corzo pastando tranquilamente. Me senté en el suelo, detrás de un frondoso sauce, y me dispuse a esperar sin moverme. Si no me equivocaba la que seguía pastando era una hembra y el macho era el que me había descubierto cuando bajaba al río, ahora debería esperar a que se olvidaran de mí y siguieran con su especie de cortejo. Doña Asunción me había contado que durante el verano, que es cuando están en celo, el macho hace círculos alrededor de la hembra.

Llevaba esperando cosa de media hora, pero el macho no aparecía... es difícil olvidarse de mi olor, al menos eso decía Morse.

Rebusqué en la mochila el libro de Miguel Hernández y lo abrí mientras me recostaba en el árbol:

*Alba que das a mis noches

un resplandor rojo y blanco.

Boca poblada de bocas:

pájaro lleno de pájaros.

Canción que vuelve las alas

hacia arriba y hacia abajo.

Muerte reducida a besos,

a sed de morir despacio,

das a la grama sangrante

dos fúlgidos aletazos.

El labio de arriba el cielo

y la tierra el otro labio…*

Iba a empezar a leer en voz alta cuando me di cuenta de que los dos corzos estaban en el valle.

El macho hacía círculos alrededor de la hembra, pequeños círculos que se iban encogiendo. Restregaba con su frente el suelo,

“Como si marcara un ocho”, recordé. La hembra le miró y se acercó a él sin salirse del ocho... me colgué la mochila a la vez que me levantaba sigilosamente con el libro en la mano. Era hora de irse, a mí tampoco me gustaría que nadie mirara.

Regresé a casa mucho más animada. Fernanda tendía la ropa mientras la abuela me chillaba algo por la ventana. No la entendía... pero al oír algo de un recluta me acerqué y entré en su habitación corriendo.

-¡El recluta nos ha escrito! ¡El nieto del argentino nos ha escrito! –dijo casi gritando de alegría y mostrándome la carta-. ¡Venga lee!

-No, abuela –le dije riendo-. Morse me ha escrito sólo a mí.

-Déle la carta a la chica, Bernarda, y deje de cotillear –se oyó desde la cocina.

-¡Tú te callas, Fernanda, que mi nieta y yo ahora somos tertulianas y tenemos mucha confianza pa’ tó, o no habernos dejado solas en la carretera...!

Sonriendo la di un beso y tomé la carta.

Con las palabras de Morse entre mis dedos y la agradable sensación de haber pasado aquella mañana en las Hoces, subí a mi cuarto. Me tumbé en la cama y rasgué el sobre.

Mi querida Merche, ésta es la primera carta que escribo de verdad, creo que no sabré... como no sé hacer nada.

Esto no me gusta porque no me dejan pensar por mí mismo y se han olvidado de que además de soldados somos personas... pero tú no te preocupes, Merche, que también hay cosas más agradables como mi compañero de litera El lechuga lo que pasa es que la vida militar no está hecha para mí. Como sé que no podrás venir a la jura de bandera te voy a contar cómo es esto, y lo que hice desde que llegué...

...el gigantesco patio ya estaba lleno de reclutas vestidos de paisano de otras ciudades y pueblos. Nos hicieron formar y como era hora del almuerzo, lo primero que hicimos fue entrar en el comedor. En las mesas todavía había restos de comida del anterior turno. Nos fuimos sentando cada uno en el lugar que nos asignaron. En una bandeja, ensalada de lechuga y cebolla y un bistec no sé de qué, rebozado y que flotaba en un dedo de liquido que no supe si era agua, vinagre… o qué se yo… había vino, pan y de postre una naranja.

Bueno, pues después de comer, nos hicieron formar de nuevo en el patio. Estuvimos un buen rato formados en posición de descanso sin saber muy bien qué teníamos que hacer. Se escuchaban en la fila comentarios diversos: que si a las duchas, que si a la barbería, que si al médico… finalmente la fila se puso en marcha. Entramos en un local y nos desprendimos de todas nuestras ropas y objetos personales y pasamos a las duchas. Previamente nos habían dado una toalla, una pastilla de jabón, unos calzoncillos y una camiseta. Las duchas era un lugar contiguo al sitio donde nos habíamos despojado de la ropa de paisano.

Era un enorme local de techo alto y amplios ventanales. En el centro, dos fileras de lavabos muy limpios todos, y al fondo las duchas, que eran individuales, aunque la separación entre ellas era un estrecho tabique. El agua era caliente y abundante. De allí pasamos al médico, y luego a la barbería...

...el dormitorio y lugar de residencia están en el segundo piso. Es una habitación enorme, con mucha luz y muy limpia donde las literas, de dos pisos, ocupan prácticamente toda la superficie. Arrimadas a las paredes, la taquillas metálicas donde puedo guardar mis cosas y poner tu foto...

...Merche, no te olvides de escribirme a la dirección que te envío, y cuéntame cómo estáis todos, pero sobre todo no te olvides de pensar en mí.

Te quiero mucho.

Morse.

(recuérdalo siempre:

Tú le diste sentido a mi vida)

-¿Bajas ya y me cuentas?

-Espere un momento, abuela, que le estoy escribiendo.

Faltaba una semana para que finalizara el mes de agosto cuando mi abuelo apareció por la casa. Yo estaba barriendo el portal. Me alegré mucho, pero también me asusté. El tío Miguel dijo desde el coche que se había empeñado en verme antes de irse, y no había forma de hacerle cambiar de opinión. Ellos también tenían casa allí aunque pasaban el verano en la playa y se habían acercado sólo a dejar unos trastos al venir de las vacaciones.

Comprendía sus ganas de verme y me oprimía el pecho la reacción de mi abuela si le veía. Estaba oyendo la radio en la cocina. El abuelo sabía de mi inquietud mas su seguridad me desarmaba, tan morenito y oliendo aún a mar...

-Quiero hablar con tu abuela, Merche.

-No... no, no, abuelo, mejor que no.

-Un juez no tiene porqué negociar lo que se puede solucionar hablando –dijo haciendo ademán de entrar en la casa.

-¿De qué habla? –pregunté poniéndome delante de él.

-Álvaro vuelve ya, y quiere que el juez le quite tu custodia a Bernarda...

-¿Mi padre? ¿Qué custodia?

Palabras, sentimientos, ausencias y recuerdos, jueces, padres, olor a mar, el portazo y maldición de la abuela cuando le vio, más terca que una mula, testarudo como un alcornoque que decía su hijo Miguel...

Me desperté en el consultorio de don Justino, mi tío estaba a mi lado aunque pensaba en Morse con la cabeza rapada.

-¿Qué ha pasado? –pregunté terriblemente confundida intentando incorporarme.

-Sufriste una lipotimia –me dijo el médico-, quédate tumbada un par de minutos, tanta calor y la anemia no son buenas amigas. Y las emociones, Mercedes, tu abuelo ya me explicó...

Se acababa de ir para tranquilizar a la abuela que no había podido venir al consultorio por su silla de ruedas...

-Ésta tarde habrá tormenta, por eso hace tanta calor –le decía don Justino a mi tío Miguel cuando nos íbamos.

La abuela me abrazó al llegar a casa, les di un beso a mis dos abuelos y me senté ante un buen plato de macarrones. Ellos se fueron a hablar y yo sería el motivo por el que se mirarían de nuevo a la cara, según me contaba Fernanda...

-Los dos te quieren y esa es la mejor baza. Antes, cuando te desmayaste, dejaron de chillarse o los recuerdos, aparte porque sólo contabas tú... todo se va a solucionar, Mercedes, ya lo verás. Bernarda escuchará por fin que Zacarías no fue el culpable de la muerte de su marido... lo malo va a ser mi madre Micaela cuando venga del lavadero...

-¿La tía Micaela? –pregunté con la boca llena y encontrándome mucho mejor.

No le dio tiempo a contestar. Oímos abrirse de golpe la puerta de la calle y la vimos pasar como una tromba hacia el comedor. Fernanda y yo nos levantamos de la mesa y la seguimos. La tía chilló a mi abuelo e intentó pegarle hasta que la abuela se puso en medio llamándola cría rencorosa...

-Tal vez fue un desliz de juventud, pero yo lo parí y era tu hijo –le chilló antes de pedirle que abandonara su casa.

Mi tío Miguel había entrado alertado por los gritos y se llevó a su padre que parecía una estatua. Las lágrimas corrían a su antojo por mis mejillas sin saber qué pasaba.

-Tranquila, Merche –dijo la abuela cogiéndome una mano-, que aún sigue enamorá de él y tu abuelo no sabía ná de ná.

|

| Mamen García |

Bernarda Alba

Jacinto olvidándose de coger leña montó de un salto en la yegua parda y corrió como alma que lleva el diablo hacia su casa. Se oían los cañonazos de Sigüenza. De dos en dos subió las escaleras que conducían a la cámara esquivando el terror de su familia. Aún se acordaba, lo hizo durante años cuando era niño. Entre telarañas vio el viejo baúl de madera. Lo abrió con prisa. Allí estaba... la cogió y salió corriendo hacia la plaza.

Cuando Bernarda oyó la trompetilla del pregonero no la supo distinguir entre aquel ruido, olor y pánico a guerra. Los animales estaban demasiado nerviosos, y su hermana, Fernanda, Juanito, la niña y ella escondidos en la cuadra junto a ellos. Al ver a su marido corriendo de aquella forma se había asustado más si cabe, pero nunca supuso que iba a echar un pregón. La trompetilla seguía sonando con insistencia. Nadie acudía al reclamo para escucharle, los cañonazos y el humo que salían de Sigüenza habían paralizado a todo un pueblo. El miedo a morir, sin saber por qué, llenaba las calles desiertas. Pero Jacinto seguía tocando, cada vez más fuerte...

-Voy a ver qué pasa antes de que me lo maten –dijo Bernarda saliendo de debajo del pesebre-, cuida de todos y que no se mueva nadie de aquí –le pidió a su hermana que abrazaba a la pequeña Alicia para que dejara de llorar.

Según iba llegando a la plaza vio al Satur que también se acercaba, a Samuel el argentino en una esquina, y hasta a don Perico, el maestro republicano. Después llegó la mujer del cartero con un niño en brazos que no soltaba un biberón vacío y otro agarrado de una mano como si le fuera la vida en ello; luego vio a su marido junto al señor alcalde...

-Vamos hacer un refugio y necesito la ayuda de todos –dijo Jacinto-, yo pongo la tierra.

-¿Una nave para refugiarnos? –preguntó el alcalde ante lo que le parecía insulso.

-No, un refugio bajo tierra para huir de las bombas.

-¿Y eso por qué, listo? –preguntó alguien.

-Porque todos tenemos miedo, seamos de derechas o de izquierdas, estemos con la República o no una bomba te mata igual...

-Sí claro, un refugio porque lo dice uno de derechas, y sólo para los ricos...

-¡He dicho que el refugio será para todos! –le cortó de mala forma Jacinto-. Y el que quiera discutir de política discute fuera... y el que se quiera matar, se mata fuera.

-¡Hacedle caso por Dios, que todos tenemos hijos! –dijo la mujer del cartero.

-¿Qué está pasando en Sigüenza, Jacinto? –preguntó don Perico.

-Sigüenza está casi en ruinas por el bombardeo del otro día... y ahora... –contestó mordiéndose los labios-, me han dicho hace un rato que los rebeldes o las tropas de Franco han sitiado la catedral, están disparando sus cañones contra ella... y dentro hay más de setecientos civiles... mujeres y niños casi todos.

-Quien pueda manejar una pala que me siga –gritó Bernarda rompiendo a llorar.

Al final no hubo que cavar ni usar ninguna tierra de Jacinto, con los ánimos más sosegados, aunque con más miedo que nunca decidieron adecentar una enorme bodega que la familia de la señora Angustias tenía en la entrada del pueblo, junto a una pared de rocas. Era mucho más fácil y rápido. También se había hablado de una de las muchas cuevas escondidas entre las montañas, pero echarse todo un pueblo al monte era abandonar trabajos, el campo, los niños la escuela. Desquiciados ante la matanza de Sigüenza estaban todos, ahora con el asedio a la catedral empezaban a comprender que muy pocos sobrevivirían a la crueldad de una guerra, pero don Perico aún podía pensar sin miedo.

Tenía una fe ciega en la República, ni por un momento dudó que la paz volvería por la vía del conocimiento y la cultura... sólo hay que mitigar el alzamiento, aplacar a los rebeldes.

“Éste no vio a los borregos hijos de puta que conducían los aviones el día del bombardeo”, decía Bernarda.

De él fue la idea de la bodega hasta que se silenciaran los vientos de guerra.

Dos días les llevó construir una escalinata de piedra para acceder a la abandonada bodega, surtirla de más de veinte camastros de paja, multitud de mantas viejas y docenas de pellejos de piel de cordero para abrigarse. La comida tampoco les faltó, ni una buena provisión de agua ni de velas.

El martes trece de octubre cuando el cañoneo y fuego de fusilería volvieron a escucharse en Sigüenza, y su humo lo cubrió todo de terror, casi todas las familias del pueblo corrieron al refugio. Don Perico llevaba algunos libros para entretener a los niños y un buen candil para él solo, y Jacinto... Jacinto no estaba. Había corrido como los demás, pero en dirección contraria.

Dentro del refugio y después de acomodar a Juanito en un camastro lejos de Sergio, el hijo de la señora Angustias, Bernarda, toda vestida de luto, no dejaba de mirar hacia la puerta con su hija en brazos.

Los últimos días volvían a convertir todo en pesadilla, desde el jueves ocho que había comenzado el asedio a la catedral, Jacinto iba todos los días a Pelegrina, a por leña. Pero nunca traía...

La puerta del refugio se abrió y Bernarda se puso de pie mientras veía bajar por las escaleras a Encarna, la mujer de Zacarías, con dos niños de la mano. Quizás iba a decir algo, protestar seguramente, pero se contuvo al ver a Jacinto ayudar a dos ancianos muertos de miedo entrar en el refugio. Dejó a la niña en el suelo y corrió a ayudar a su marido. Eran los padres de Zacarías, temblaban tanto que apenas podían andar. Los acomodaron y subieron a descargar el carro de provisiones que traían.

-¿Cómo se te ocurre traerlos estando mi hermana aquí, Jacinto? –preguntó Bernarda retirando la lona del carro.

-Tu hermana ya es mayorcita y aquello fueron chiquilladas –contestó encendiendo un cigarro- . Bernarda... los dos hijos de ese matrimonio están en Sigüenza...

-No digas tonterías.

-Gerardo se unió a las milicias la semana pasada y ahora está dentro de la catedral.

-¿Y el Zacarías? –preguntó la mujer olvidándose de las provisiones.

-Se fue allí cuando comenzó el asedio... me pidió que cuidara de su familia.

-¡Joder! Venga, vale, no te preocupes que el refugio es

mú grande –cogió el cigarro de su marido para darle una calada-. ¿Y no se sabe

ná de él?

-No, de Zacarías no... lo tiene que estar pasando muy mal si aún está vivo... porque algunos, muy pocos, que han logrado escapar de la catedral dicen que van a morir los setecientos civiles... si no los mata un derrumbe morirán de hambre... llevan allí seis días sin nada que comer.

A veces, muy pocas veces, a Bernarda la enseñaron que sólo se podía rezar.

Cuando volvieron al refugio cargados de provisiones y hubieron cerrado la puerta huyendo del espanto de los cañones y de las negras sorpresas del cielo, vieron a todos los niños sentados en el suelo, sobre trozos de sacos, rodeando al maestro que leía alumbrado por un candil. Entre sus manos sostenía un libro de Julio Verne. La vuelta al mundo en cuarenta y cinco días, leyó Bernarda. Los números aún se la resistían.

Sólo los niños rodeaban a don Perico, pero le escuchaban todos...

*...dicho esto, Phileas Fogg se levantó, tomó su sombrero con la mano izquierda, lo colocó en su cabeza mediante un movimiento automático, y desapareció sin decir palabra.

Picaporte oyó por primera vez el ruido de la puerta que se cerraba; era su nuevo amo que salía... *

Bernarda buscó con la mirada a la pequeña Alicia, no la vio hasta que se fijó en los niños que habían entrado con Encarna.

-Estaba llorando hasta que la cogió mi hijo Álvaro y se la llevó con los otros niños –le dijo ésta arrimándose a ella-. Muchas gracias, Bernarda... muchas gracias por haber mandado a tu marido a buscarnos.

Don Perico siguió leyendo un rato más y luego se puso a jugar con los más pequeños a la gallinita ciega. Los niños reían entusiasmados al ver al señor maestro con los ojos tapados por un pañuelo intentando cogerlos.

Aquellas risas inocentes suavizaron el terror de los mayores cuando llegó la noche. Una noche que escribía la oscuridad con la sangre de todos.

Al día siguiente, mientras Fernanda ayudaba a dar el desayuno a los trillizos del argentino, saliendo de su letargo tras la muerte de su hermana y los niños del hospicio, llamaron con insistencia a la puerta del refugio. Los hombres se habían ido a trabajar y allí sólo quedaban mujeres, niños y ancianos; hasta el maestro se había ido a arreglar su huerta. Volvieron a llamar. El silencio y el miedo se hicieron de plomo en la enorme bodega.

-Soy Tomás... el cabrero.

Bernarda subió las escaleras corriendo y abrió la puerta. Retrocedió ante la sangre que manaba de su cabeza y el horror que gritaban sus ojos, pero le sujetó antes de que cayera al suelo. Entre dos mujeres le bajaron al refugio. Le tumbaron en un camastro y Fernanda limpió sus heridas. No había llegado a perder el conocimiento y entre el llanto comido por la pena supieron que habían ido a reclutar a su hijo, no le encontraron porque estaba en el monte con las cabras... y la emprendieron a golpes contra él después de violar a su hija mayor delante de sus hermanas.

-Estaban borrachos... estaban borrachos los hijos de puta porque no llegan los refuerzos a Sigüenza –gritó empezando a vomitar.

Encarna había comenzado a jugar con los chiquillos al corro obligándoles a cantar alto para no escuchar, pero casi todos cantaban llorando.

-Tranquilo, Tomás –le dijo Micaela poniendo una mano en su frente-, voy a por el médico... dime dónde está tu familia para traerlos aquí.

-La mujer y las chicas están más seguras en el monte con su hermano... –dijo antes de perder el sentido.

Cuando volvieron los hombres del campo Tomás aún no se había despertado. El médico había curado sus heridas y le había suministrado un tranquilizante para que durmiera... Las heridas del alma tardarán en cicatrizar, dijo antes de irse.

Don Perico, viendo el estado de ánimo de todos, volvió a leer otro capitulo del libro de Julio Verne, ésta vez con la pequeña Alicia sentada en sus rodillas ante la mirada enamorada de su tía...

*...y maquinalmente hizo sus preparativos del viaje. ¡La vuelta al mundo en 80 días! ¿Estaba su amo loco? No... ¿era broma? Si iban a Douvres, bien. A Calais, conforme. En suma, esto no podía contrariar al buen muchacho que no había pisado el suelo de su patria en cinco años…*

Jacinto observaba a su hija pasar un dedo sobre las ilustraciones del libro mientras el maestro leía. Un leve quejido le indicó que el cabrero estaba despierto. Escuchaba, como todos. Se arrimó a él.

-¿Qué vas a hacer ahora? –le preguntó susurrando.

-Echarme al monte a buscar a mi familia

pa escondernos, en cuanto me sujete en pie.

-Pero empieza el invierno...

-Mi chaval sólo tiene diecisiete años... no

le criaó pa que me lo maten defendiendo a esos animales... ¿qué harías tú?

-Quedaos aquí...

-No, Jacinto, eso sería poneros en peligro a todos... buscan a mi chico y ahora a mí que

le estampaó una silla en la cabeza de un bastardo de esos.

Se mordió los labios mirando al suelo, y ambos hombres siguieron escuchando…

*...se publicaron acerca del asunto varios artículos extremadamente apasionados, pero lógicos. Todo el mundo sabe el interés que se dispensa en Inglaterra a todo lo relacionado con la geografía…*

Maravillosa e interesante era la cara de expectación de los niños que rodeaban al maestro, sobre todo la de los más mayores como Juanito y Sergio. Poco a poco les iba separando de aquel horror y llevándoles a dar la vuelta al mundo.

Los aplausos de los pequeños al acabar de leer don Perico sorprendieron a todos.

Encarna miraba a sus hijos con pena contenida. No se sabía nada de Zacarías; la catedral seguía rodeada por los nacionales aunque aquel día no se habían oído los cañones.

“Cuando lleguen los refuerzos van a morir todos como chinches”, había dicho el cabrero. Y esa sentencia estaba aplastando su corazón. Le matarían... si aún estaba vivo. Ahora eran sus suegros los que la animaban a ella, porque ya no podía más.

Viéndola así, Bernarda la agarró de un brazo y se la llevó a los fogones de casa de la señora Angustias. Estaban preparando un pastel de patata para cenar. A su hermana no le hizo mucha gracia verla en la cocina, pero algunos rencores se convierten en banales dentro de una guerra o por el contrario se transforman en odios irreconciliables. Micaela se quitó el delantal y volvió al refugio sin mirar a nadie. Su hermana no quiso darse cuenta porque esos celos y envidias ya no se sostenían.

Encarna las ayudó a pelar y cortar las rodajas gruesas de patata, mientras otras hervían la leche ordeñada por la mañana e iban retirando la nata que se formaba...

Entre todas consiguieron que el gigante pastel estuviera listo para meter al horno de leña en una hora, justo antes de que varios soldados llegaran a casa del señor alcalde. Los vieron desde la ventana de la cocina.

-¡Buscamos a Tomás García! –gritaron aporreando la puerta.

El alcalde abrió, y les explicó que el cabrero vivía en un caserío según se iba hacia el molino. Los soldados agradecieron la información, se cuadraron golpeando su bota derecha con la izquierda y alzando un brazo gritaron: ‘¡Arriba España!’. Don Tomás no contestó, pero al entrar en su casa bajó todas las persianas.

Los soldados montaron de un salto en la camioneta sin techo. Abandonaban ya el pueblo cuando vieron a las mujeres en la ventana. Frenaron de golpe mientras ellas intentaban esconderse. Llamaron a la puerta con prisa. Encarna les pidió a las demás que la dejaran a ella y guardaran silencio...

-¿Qué hacen todas esas mujeres aquí? –preguntó gritando un soldado al abrir la puerta.

-Me acompañan, señor –dijo tosiendo-.

Me sa muerto mi gitano de una tos mú cochina, mi coronel.

El soldado se echó hacia atrás, pues la gitana seguía tosiendo.

-Cinco minutos más, y cada una se va a su casa –y antes de volver a la furgoneta la miro, alzó el brazo y gritó: ¡Arriba España!

-

Mú arriba, señor, y que viva España, mi coronel –le dijo tosiendo Encarna.

Cerró la puerta y se apoyó en ella con los ojos nublados de miedo.

Bernarda se acercó y, abrazándola, volvieron al refugio.

Nadie se creía que los soldados gritaran arriba España a modo de saludo... a no ser que los nacionales hayan tomado Sigüenza

“y por eso bajó las persianas el alcalde”, dijo Samuel el argentino. ¿Y la catedral? ¿Qué ha pasado con el asedio? No podía ser, ni siquiera habían sonado las campanas...

-Eso me dijo mi hermano que hacen las tropas sublevadas cuando toman un nuevo pueblo –contaba el cabrero mientras se incorporaba en su camastro-. Lo que está claro es que por vuestra seguridad yo me tengo que ir...

-¡Ni hablar, hasta que no te recuperes! –dijo Jacinto-, aquí no te van a buscar... Samuel vamos al cuartelillo a ver si sabe algo la Benemérita.

Pero la pareja de Guardias Civiles tampoco sabía nada, o no podían hablar.

Aquella noche, cuando hacía siete días que había comenzado el asedio a la catedral, cuando hacía siete días que no sabían nada de Zacarías, sus dos hijos, Álvaro y Miguel, colocaron sus camastros junto al de su madre y la abrazaron mientras dormía exhausta de pena. Aquella noche en la que Encarna creyó que no volvería a ver a su marido nunca más...

A la mañana siguiente los niños volvieron a la escuela después de que los hombres vieran todo tranquilo desde el campo. Tomás, el cabrero, se marchó y nadie pudo detenerle. Las personas más ancianas del refugio pudieron salir a tomar el sol, y hasta las gallinas correteaban más contentas de lo normal.

Bernarda y Micaela estaban ordeñando a las cabras y la vaca cuando oyeron las campanas de Sigüenza. Rápidamente se pusieron de pie asustando a los animales. Cogieron la leche y volvieron corriendo al refugio olvidándose de cerrarlos. Todos entraban de nuevo sin saber qué pasaba...

-El cabrero decía que sonarían las campanas cuando los rebeldes tomaran el pueblo –dijo don Perico.

-A mí hábleme en cristiano porque no me entero

de ná –le replicó Bernarda dándose cuenta de que los demás hombres no habían vuelto-, y esos rebeldes... ¿de qué bando son?

-Son los nacionales.

-¿Y las tropas sublevadas quién son entonces?

-Los mismos.

-Ah... ya... y oiga, señor maestro,

pa entendernos namás... ¿esos son los buenos o los malos?

-No pueden ser buenos cuando bombardearon Sigüenza y destruyeron el hospital y el hospicio matando a mi hermana, su hija y a todos los demás... –contestó Fernanda cerrando la puerta del refugio.

Don Perico también pensaba que eran los malos, pero no se atrevía a decirlo tan directamente. Si llegaban al pueblo no sabía lo que iba a pasar. Su plaza de maestro peligraba, eso lo daba por seguro. Pensaba irse a Madrid, alistarse en el ejército republicano quizá, o en las milicias tal vez, más la idea de separarse de Micaela no le hacía sonreír.

Ni siquiera había nada entre ellos... el simple juego de miradas típico de quienes, pese a la edad, siguen siendo unos imberbes adolescentes.

Después de comer, y mientras intentaban dormir un rato, entraron al refugio el argentino y el Satur gritando que los milicianos se habían rendido y los setecientos civiles seguían vivos. Los nacionales habían tomado Sigüenza. Encarna subió corriendo las escaleras y salió a la calle. El sol la deslumbró, pero enseguida vio el caballo. Antes de montar la asieron de una muñeca.

-¡Déjame, Jacinto, voy a buscarle...! Y a Gerardo también.

-Mi hermano no ha salido aún de la catedral –dijo una voz tan apagada y débil como amada.

Zacarías estaba sentado en una roca, arropado con una vieja manta y sin dejar de tiritar. La Guardia Civil hablaba con él hasta que la vio... Encarna corrió hacia él como si hubiera vuelto a vivir.

Bernarda, Micaela, Fernanda y don Perico observaban la escena con lágrimas en los ojos. Lágrimas que desde hacía mucho no eran de dolor. Álvaro y Miguel subieron después ayudando a sus abuelos mientras las campanas seguían tocando.

Al día siguiente cuando hubo descansado bien, todos escucharon lo que le había ocurrido.

“Conseguí entrar en la catedral el día nueve, sabía que había unos túneles subterráneos... Son muy estrechos, pero pude pasar. Conseguimos que por allí escaparan algunos hasta que un cañón destrozó el túnel sin saber que existía...”

-Todo el horror que hemos vivido allí... va a ser imposible olvidarlo... ¡Jamás! –continuaba contando dentro del refugio mientras se dejaba abrazar por su madre-, tanto frío que hemos pasado... hambre... miedo...

Las campanas volvieron a sonar, pero mucho más cerca, a la vez que llamaban al refugio gritando: “Abrid, por favor”.

-¡Es Carmina! –dijo Juanito corriendo escaleras arriba.

La hija del alcalde estaba al borde de un ataque de pánico, balbuceaba más que hablaba. A su padre se lo habían llevado en un camión con otros republicanos del pueblo. Preguntaba llorando su madre que a dónde se los llevaban cuando, un soldado, agarrándola del pelo. la llevó a casa del barbero.

-¡Les seguí y vi como le afeitaban toda la cabeza...! Empecé a correr hacia el molino y al darme cuenta de que ya no me seguían vine aquí.

Juanito y Sergio, los dos hombres de quince años del refugio, salieron a buscar a la señora Felisa, la madre de la niña. No hubo forma de impedírselo y Jacinto fue con ellos. Los niños estaban enamorados de Carmina, y sus amores juveniles buscaban héroes; no acabar con injusticias.

Oyeron cierto alboroto en la plaza del pueblo y hacia allí fueron. Los soldados rodeaban a la mujer del alcalde llamándola roja, y alguno la hizo girar para que enseñara la cruz dibujada en su cabeza. Poca gente había en la plaza, pero todos se reían de ella... o se tenían que reír por miedo. Jacinto avisó a los chicos que deberían llamar roja a la señora Felisa delante de los soldados, después se sentarían a esperar.

Era humillante el espectáculo, pero bebieron cerveza, escupieron y la llamaron roja mirando al suelo.

Casi anochecía cuando los nacionales abandonaron el pueblo. Jacinto se quitó la chaqueta y cubriendo la cabeza de la señora Felisa la llevó al refugio. Madre e hija se abrazaron sin conseguir espantar el miedo. Según las noticias que tenían a los republicanos que iban cogiendo los encarcelaban, como habían hecho con el hermano de Zacarías al salir de la catedral. Pero que encarcelaran a su marido en lugar de fusilarle en cualquier cuneta, en aquel momento a la mujer del alcalde no le consolaba. Se sentía ultrajada... como si al afeitarle la cabeza la hubieran despertado de golpe y porrazo ante la crueldad y barbarie de ser mujer en una guerra. Una mujer cuyo pecado había sido querer a su marido y cuidar de su hija.

Uno de los pocos republicanos que quedaban en el pueblo, don Perico, miró a Micaela... y por primera vez se cogieron de la mano.

A las siete y media volvieron a sonar las campanas de la iglesia. Ya se sabía que los nacionales estaban al mando del pueblo... todos escucharon inquietos preguntándose qué pasaba.

-

Ná... siempre toca así... una y dos seguidas, una y dos seguidas –decía Bernarda en un hilo de voz intentando dormir a los trillizos- es la hora del rosario... siempre llama así... ¡Don Cosme!

No dio tiempo a detenerla, a decirle que era peligroso abandonar el refugio a esas horas. Bernarda dejó al bebé sobre el camastro, y salió corriendo hacia la iglesia...

(Continuará)

Fuente original en 'GuadaQué': Las palabras del viento - María Narro - capítulo 8.

********************